Концепция

музея

И.Г. Котова, З.Н. Мехреньгина

Постоянная экспозиция, созданная «Комбинатом» в 2013 г. для Благовещенского собора города Сольвычегодска, является частью комплекса Сольвычегодского историко-художественного музея. Собор, заложенный в 1560 г. Аникой Строгановым, стал домовой церковью одной из известнейших российских династий купцов, промышленников и меценатов. В настоящее время собор — визитная карточка города, верхний храм является редким образцом церковного интерьера XVI–XVII вв., сохранившимся до наших дней. Часть экспозиции музея

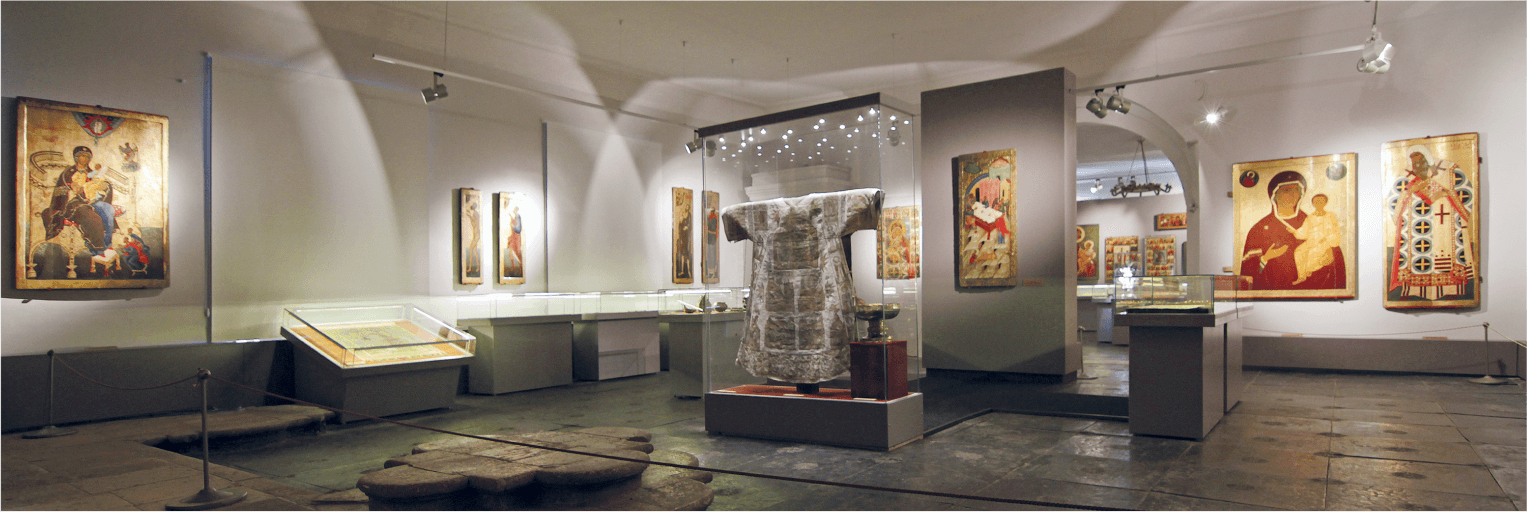

размещается в южном приделе. Другая часть, реализованный проект «КМВИ» — в подклетных помещениях собора и нижнем храме. Здесь демонстрируются произведения прославленных мастерских различных направлений, находившихся под патронажем представителей семейства Строгановых — золотошвейных, иконописных, художественного серебра и ювелирных дел. Коллекция драгоценных окладов для икон, крестов, кадил, подсвечников и прочей церковной утвари

представлена среди произведений других видов искусства, обусловленных религиозным контекстом. Форма и цветовое решение витрин соответствуют аскетичному характеру внутренней архитектуры. Исходное предназначение нижнего храма — отсылать к первообразу, к пещерным храмам первых христиан. Концепция храмового пространства поддерживается системой развески икон, музейным светом и другими средствами художественной выразительности

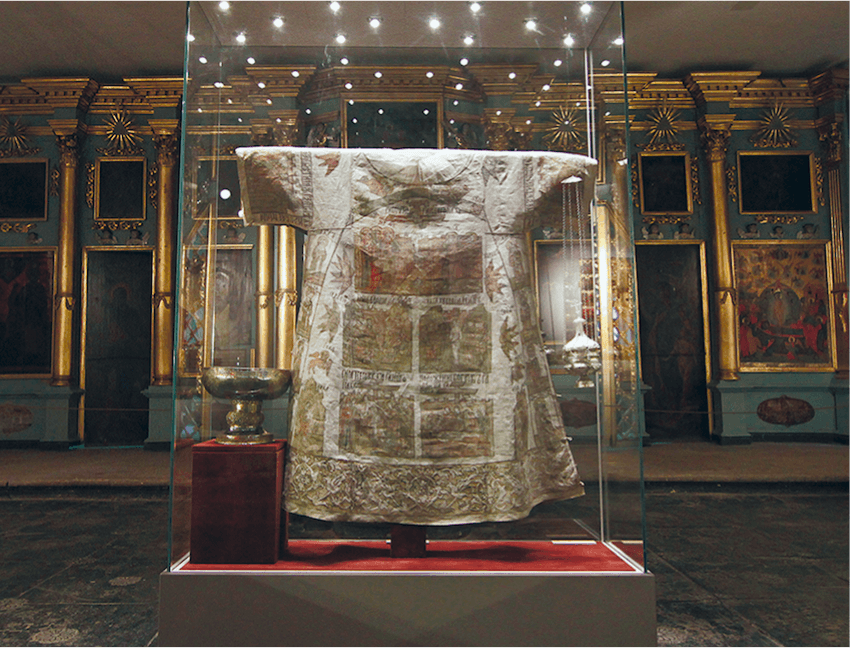

Спокойные ритмы форм и цветовых решений внутренней архитектуры храма-музея подчёркивают выразительную ясность, цветовую насыщенность самих произведений, представленных в экспозиции, напоминая о том, как в суровых условиях северного климата формировались художественные школы, эстетический характер произведений которых выражал стремление оживить скупость окружающих природных красок. Экспозиционное высказывание, созданное в витрине с архиерейским облачением, призвано не просто подчеркнуть художественную ценность и историческую значимость представляемых экспонатов, но и отразить контекст их употребления, их вовлеченности в космос церковного богослужения

Иконы, представляющие строгановскую иконописную школу, переживавшую расцвет c конца XVI до середины XVII в., демонстрируют черты, свойственные именно данной школе, повлиявшей на дальнейшее развитие иконописного искусства Русского Севера, Москвы, Поволжья. Среди таких черт – внедрение в иконописные сюжеты усложнённых пейзажных элементов, интерпретированных в декоративном ключе

Художественные и технические решения

Небольшая по площади экспозиция в соборе города Архангельской области, сдержанная в использовании музейных приёмов, убедительно передаёт значимость места и смысловую насыщенность представляемого предметного ряда. Бывшая домовая церковь Строгановых представляет наследие иконописной школы и сопутствующих мастерских декоративно-прикладного искусства, продолживших новгородские традиции и сформировавшихся в Сольвычегодске и прилегающих землях благодаря деятельности представителей знаменитой династии. Историко-культурный посыл подчёркивается средствами музейного освещения, формирующего атмосферу сосредоточенности, спокойной динамикой повторяющихся форм и объёмов витрин, логичной взаимосвязью между экспозиционными элементами повествования

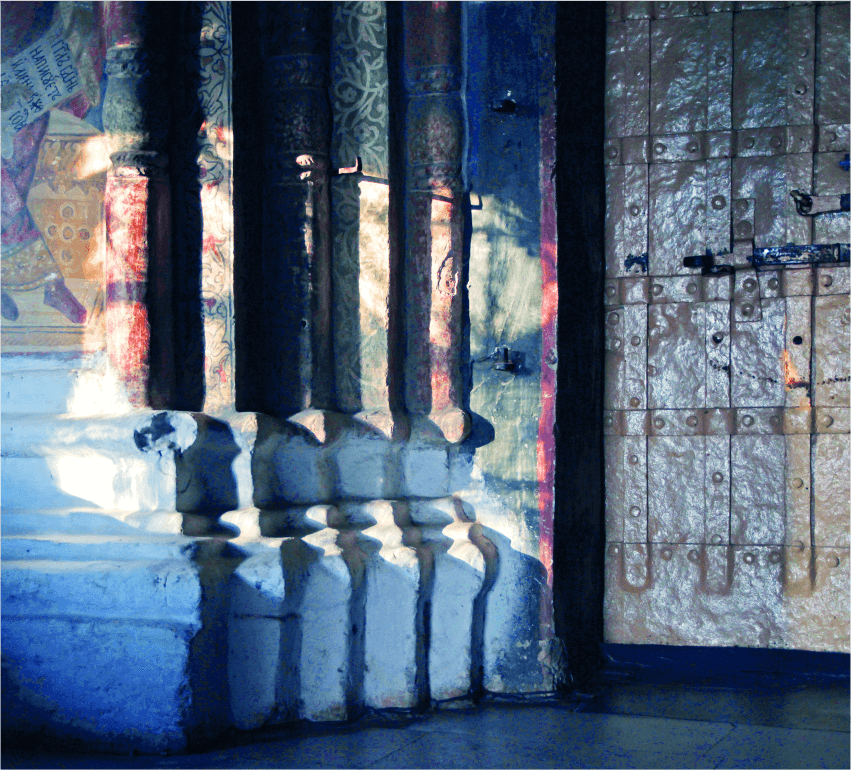

Важная экспозиционная задача – подчеркнуть самобытность сохранившегося интерьера – каменной кладки пола и подиумов, декор и конструктивные элементы алтарной преграды. Приближенная к предалтарному подиуму часть сформирована в крестообразную композицию напольным покрытием и экспозиционными блоками по концам креста – вертикальными ритмами витрин и структурами для размещения икон. Лаконичность решений, прозрачность витринных комплексов и освещение, подчёркивает значимость экспонатов и архитектуры залов, а тёмно-красный цвет витринных подиумов позволяет звучать золоченому серебру экспонатов

Миниатюра из Лицевого летописного свода

(1560—1570-е годы)

Miniature from the Front Chronicle